¿SE BUSCA

UN CALIFATO

EN ÁFRICA?

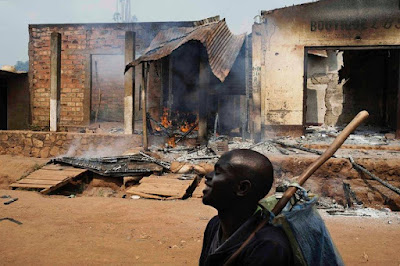

Durante los últimos años hemos visto cómo el yihadismo (el islamismo fundamentalista) ha crecido de forma inexorable en el África Subsahariana hasta el punto de convertirse este escenario en el área de mayor incidencia terrorista. Así, el principal foco de actividad yihadista a nivel mundial se ha trasladado de continente, abandonando las históricas regiones de Oriente Medio (Irak y Siria) y el Asia sur-central (Afganistán y Pakistán), para llegar a un nuevo foco en el que las posibilidades de crecimiento a corto y medio plazo auguran un futuro más que preocupante de cara a preservar la seguridad en África.

Ante el descalabro total del alucinado proyecto fundamentalista, llevado a cabo por el Estado Islámico, más conocido como Daesh en idioma árabe, que pretendió realizar la utopía de instalar un Califato entre las fronteras de Siria e Irak, por los años 2016 al 2019, los seguidores de los diversos grupos yihadistas, surgidos de las franquicias mayores como Daesh y Al-Qaeda, emprendieron el proyecto expansionista y temerario de constituir un Califato en territorio africano, con toda la connotación geopolítica y desestabilizadora que este objetivo generaría en la región.

Porque hablar de Califato, es hablar de palabras mayores e incendiarias para occidente y en especial para el mundo árabe-musulmán. El Califa fue la autoridad que sucedió al profeta Mahoma, una figura que desde la muerte del fundador del islamismo en el año 632, causó controversia entre sunitas y chiitas y en el mundo islámico en general. Con todo, hubo numerosos Califas, que trataron de gobernar la Umma (Comunidad Musulmana del Mundo), generando pugnas y guerras santas entre las fracciones musulmanes. El último y más poderoso Califato fue el de Sokoto, un dominio islamista que se estableció en el siglo XIX, precisamente en territorio africano, en una amplia región que cubría la actual Nigeria y el noreste de Camerún, Califato que fue derrotado y sometido en 1,903 por el colonizador británico.

Por otro lado, en el contexto actual, con la caída de Damasco y el triunfo del HTS (Organismo de Liberación del Levante), controlando la mayor parte del territorio sirio, se podría haber pensado, en un primer momento, en el resurgimiento del proyecto integrista-salafista en Oriente Medio y con ello la idea de fundar un nuevo Califato. Pero dada las declaraciones de su líder al-Golani, de hacer un llamado a sus seguidores para reflexionar, orar y olvidarse para siempre de sus malas acciones, es muy probable que el accionar del fundador del HTS, obedezca más a directivas de Washington y Tel Aviv, que a los consabidos dictados coránicos.

“Porque

hablar de Califato, es hablar de palabras

mayores

e incendiarias para occidente y en especial

para

el mundo árabe-musulmán”

En la actualidad, es indudable que el nivel de violencia terrorista, que se vive en buena parte de África, ha aumentado a medida que los grupos yihadistas se han consolidado sobre el territorio y han expandido sus áreas de influencia. Sin ir más lejos, en estos momentos más de la mitad de las provincias del Daesh y Al-Qaeda ya se encuentran establecidas en el continente africano. El deterioro de la seguridad se ha extendido en países de la región del sahel como Mali o Burkina Faso, o en el occidente africano como Nigeria, donde las dos grandes franquicias del terrorismo internacional, Daesh y Al Qaeda, han conseguido abrirse espacio a través de corredores territoriales que en estos momentos se presentan como una punta de lanza que ejerce de vanguardia del movimiento yihadista global, y que amenaza directamente la seguridad de otros países de la región, afectados hasta ahora en menor medida, como son Costa de Marfil, Togo o Benín, pero que ya han comenzado a sufrir atentados de inspiración integrista dentro de sus propias fronteras.

|

| Mapa de la situación del yihadismo en África, según organizaciones humanitarias de la ONU, mayo de 2023, a la fecha la situación no varía. |

Para

ello, se han servido en algunos casos del establecimiento de alianzas y de la

suma de sinergias con movimientos islamistas radicales locales, como ha

ocurrido en la República Democrática del Congo y Mozambique o que operaban desde

años antes como en Somalia.

En este

contexto, resulta interesante y oportuno plantearnos una interrogante, que

hasta fechas recientes habría parecido impensable, pero que en base a las

evidencias podría ser posible, por lo menos en un mediano plazo: ¿Se busca un

Califato en África?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que tras la definitiva caída del califato yihadista sirio-iraquí, acontecida con la pérdida de su último reducto en Baguz, en marzo de 2019, la estructura central de toda organización yihadista pasó a un segundo plano, privilegiando la propaganda y las acciones armadas efectistas. Es por ello, que en la medida que vaya creciendo el protagonismo de sus franquicias regionales africanas, el foco mediático va girando a este continente.

“la

incapacidad de estos gobiernos para hacer

frente al terrorismo; la porosidad de las fronteras;

y la fragmentación social

que vive su población”

El incremento exponencial de las acciones terroristas de estos grupos armados africanos, se debe a condiciones muy puntuales propias de la región: la consabida incapacidad de estos gobiernos para hacer frente al terrorismo; la porosidad de las fronteras africanas; los abusos y la corrupción de las fuerzas de seguridad de estos países y la fragmentación social que vive su población.

Es por ello que, de no producirse un giro drástico en las dinámicas actuales que permita recuperar a los gobiernos locales el control de la situación en materia de seguridad interna y garantizar la gobernabilidad, es más probable que se sigan produciendo este tipo de acciones terroristas que van estar minando la estructura de los Estados y la estabilidad de sus instituciones.

Pero no obstante, la búsqueda de un Califato en África, no va ser nada fácil. Estas organizaciones deberán demostrar una capacidad militar, que hasta ahora no la tienen, para hacerse con el control de importantes ciudades, la creación de una convincente narrativa propagandística que resulte lo suficientemente atractiva como para que se incremente una migración masiva de nuevos adherentes hacia estos países africanos y no menos importante, deberán buscar nuevos líderes carismáticos que sean capaces de ejercer un fuerte liderazgo en estas organizaciones.

.jpeg)

%20(1).jpg)